英語教育「この考えって変ですか?」

こんにちは!お久しぶりです!Clever Appleです!!

最近バタバタしており、久しぶりの投稿になってしまいました…

今日は「この考えって変ですか?」というテーマで、最近私が英語教育について考えていることについて2点書いていこうと思います!

駆け出しの英語教員として書いているので、「おかしいぞ??」と思うところもあるかもしれませんが、ご意見いただけますと幸いです!

上の写真は、8月に新婚旅行に行った時のものです!

イギリスとスペインに行ったのですが、この写真はイギリスのパディントンのホテルから撮ったものです!

新婚旅行についての記事も書きたいのですが、写真の整理も終わっておらず、書くのに時間もかかりそうなので、またの機会に…!

さて、一つ目は、よく「時代遅れ」、「コミュニケーション能力の向上につながらない」などと揶揄される文法訳読式についてです。

最近の英語教育では、Communicative Language TeachingやTask Based Language Teachingなど、コミュニケーション能力重視の教授法が主流ですが、私の疑問は

「文法訳読式の教授法ってそんなに悪いですか?」

という問いです。

最近授業をしていて思うのは、

「生徒が英文を理解しているかどうかは、事実発問や推論発問だけで評価できるのか」

という疑問です。

ある日授業で生徒に英文を日本語訳させると、部分的には日本語訳できているものの、他の部分が間違っており、結果的に全くニュアンスの違う日本語訳になってしまった。ということがありました。

ここから感じたことは、

①教科書の英文の中で、その特定の箇所についての発問がなく、

②教員からもその文についての説明や解説がなく、

③日本語訳だけが与えられ、なぜその英文がその日本語訳になるのかを考える機会がなければ、

その英文は生徒にとって

「文の構造については、よく分からないし、なぜこのような日本語になるかわからないけど、一応先生がくれた日本語訳はこうだから、このまま覚えよう」

という「置いてけぼりの文」になってしまうのではないかと思いました。

現在、文章全体の概要理解ができればよく、授業時間の都合上、細かい点は置いといて、コミュニケーション活動に時間をかけようといった傾向があるように思います。

先生たちも、限られた時間の中で授業をすることを迫られており、

①教科書の解説だけで授業が終わってしまい、自己表現活動に時間を割くことができない。

②教科書の理解が不十分なままコミュニケーション活動だけをやっている

ことがあるというのを聞いたことがあります。

「英文1文1文はよく理解できないけど、全体の概要としてはこんな感じだろう」

といった理解でいいのかと疑問に思うのです。

確かに、1文1文の理解はできているものの、文章全体で何を言いたいかが分からないという、「木を見て森を見ず」のような状態は良くないのかもしれません。

しかし、逆に「森を見て木を見ず」という理解も同時に良くないのではないでしょうか。

最近自分の英語力の維持、向上のために、元同僚の先生からオススメされた、

朱牟田夏雄さんの『英文をいかに読むか』(文建書房)

と

という本を少しずつ読んで勉強しているのですが、これがまた難しい…!

私が言いたいのは、共通テストなどで与えられた英文をスピード感をもって概要を理解する力も必要かもしれませんが、1文1文を根気よく地道に理解する訓練がおろそかになるのもこわいということです。

「ある程度理解しやすい英文の中から、必要な情報をいかに速く取り出すことができるか」を重要視しすぎて、「英文のディテールは無視する」という姿勢では、いつまでたっても少し複雑な文や、そこに込められたメッセージを理解するのは難しいのではないでしょうか。

昔ながらの、教科書の英文全てをノートに書き写し、その日本語訳を説明して授業が終わるという授業計画には反対ですが、ある程度文法訳読式のメリットを考えてもいいのではないでしょうか。

例えば、最近、日本語訳を全文書いたりしなくても、教員と生徒で日本語訳を確認しながら授業を進めるのもいいのではないかと思ったりします。

英文の日本語訳ができるからと言って、必ずしもその英文を理解できているとは限りませんが、日本語訳ができるというのは、その英文をきちんと理解しているという基準の1つになると思っています。

最近気になり、ChatGPTで文法訳読式のデメリットについて調べてみました笑

すると出た答えには、

①コミュニケーション能力が育ちにくい

②動機付けが下がりやすい

③母語に依存してしまう

④自然な言語運用にはつながりにくい

といったものが挙げられました。

これに対して、①と②に関しては、時間をかけすぎずに日本語訳は行うが、それで完結するのではく、その後にきちんとコミュニケーション活動の時間を設ければ解決すると考えられます。

文法訳読式はそれ自体に問題があるのではなく、授業内でのコミュニケーション活動の省略と、それによって生徒が「英語=訳読=つまらない」となってしまうのが問題ではないかと考えます。(英文の構造を理解するのが面白いと思う生徒も一定数いるとは思いますが。)

また、③と④の問題点に関しては、むしろEFL環境の日本では英語学習は母語に頼らざるを得ないのではないでしょうか。

大量のインプットを限られた英語授業内で得ることが難しい日本の英語学習環境において、母語である日本語を使わないというのは難しいと思います。

また、むしろ日本語を使うことがメリットとしても考えられます。

「英語を英語で学ぶ」というのは理想ではありますが、基本的には外国語である英語よりも、母語である日本語を使うことで、より深く英文を理解できると考えられます。

これは英語で他の教科を学ぶよりも、日本語で学んだ方がより深く理解できるということと通ずるところがあると思います。

何をもって英文を理解しているかと定義するのはとても難しいと思いますが、事実発問に答えられたから、全体の概要が把握できたから、きちんと理解しているだろう。

➡理解はそこそこにして、コミュニケーション活動をたくさん行おう。

というのは少し怖い気がします。

私の英語教育のモットーはずっと変わらず、

「少なく学び、たくさん使う」

ですが、この「少なく学び」のところがおろそかになってしまうのは本末転倒になってしまい、危険であると思いました。

長々書いてみましたが、要するにインプットや英文理解の軽視はこわいということです笑

是非ご意見いただければ幸いです!

さて、次は「リテリング」について最近思うことです。

多く英語の先生が実施しており、私自身も興味がある「リテリング」。

最近正直に思ったことは「面白くなくない?」ということです。

英文の内容を分かったうえでそれを自分の言葉で他人に伝えるリテリングは確かにパラフレーズやインプットからアウトプットにつなげるインテイクの重要な活動に位置づけられると思います。

しかし、内容を知っている生徒同士でそれを伝えあって何が面白いのかと思うのです。(ドリル活動として割り切ってしまえばそれまでですが…)

そこで先生方は、「相手意識、目的意識を持ってリテリングすることが重要」と言います。

例えば、「小学生に伝えるように」とか「おばあちゃんに伝えるように」とか「ALTに伝えるように」とかです。

確かに理屈は理解できますし、完全にオーセンティックな状況ではなくても、アクティビティとして生徒の力を付けることに役立つということは分かります。

ただ、これらの状況ってほぼあり得ない(実際には多分実現しない)し、生徒がやってて楽しいかな、オリジナリティがないよなという違和感が自分の中で拭えないのです。

それに加え、教科書に出てくる表現や言語材料が本当に生徒が使いたいものであるとは限らないし、それを無理に使わせる必要はないと思うのです。

だったら、「本文に関する評価発問に対する友達の答えを他の子にリテリングする」などの方が、自分事として捉えることもできるし、それは実際に自分で使ってみたい表現だったりするのではないでしょうか。

私はリテリング自体に反対しているのではなく、「もっといい、生徒が楽しめるようなリテリングの方法がないか」というのが思いつければと思っています。

インテイクの活動は必要不可欠だと思いますし、生徒の英語力を向上させるのに大事だと思います。

それをもっと楽しい形で実施できる活動があればと思うのですが…

授業で時間がなく、内容理解とリテリングで終わってしまうのは、生徒はつまらないのではないでしょうか。

生徒の自己表現したいという欲求と、インテイクの活動を結び付けることができればよいなと思っているところです。

もし何か良い考えがあれば是非教えていただきたいです!!

ここまで偉そうに書いてきましたが、最近の私の授業に関しての行き詰まり(悩み)的なものです。

また研修に参加したり、本を読んだり、他の先生方から学んだり、自分で考えたり、解決策が見つかればまた適当に書いていきたいと思います!!

【余談】

最近英和辞典を最初から読んでみているのですが、これが面白い!!

ただ、1日2ページずつとかなので、全部読み終わるのに10~20年くらいかかりそうです笑笑

最後までお読みいただきありがとうございました!!

それでは今日はこのへんで!

楽しい英語学習を!!

英語授業に悩んだ時のための英語教育本3選!

こんにちは!Clever Appleです!!

今日は、私立の高校英語教員になって2年目の私が、最近読んで非常に勉強になった英語教育本を3冊ご紹介したいと思います!!

ちなみに初年度おすすめした本については、こちらの記事をご覧ください!!

私は、まだ英語教員になって2年しか経っていませんが、英語教育については、大学院でTESOLの修士を取ったあとも、結構勉強している自信があります!

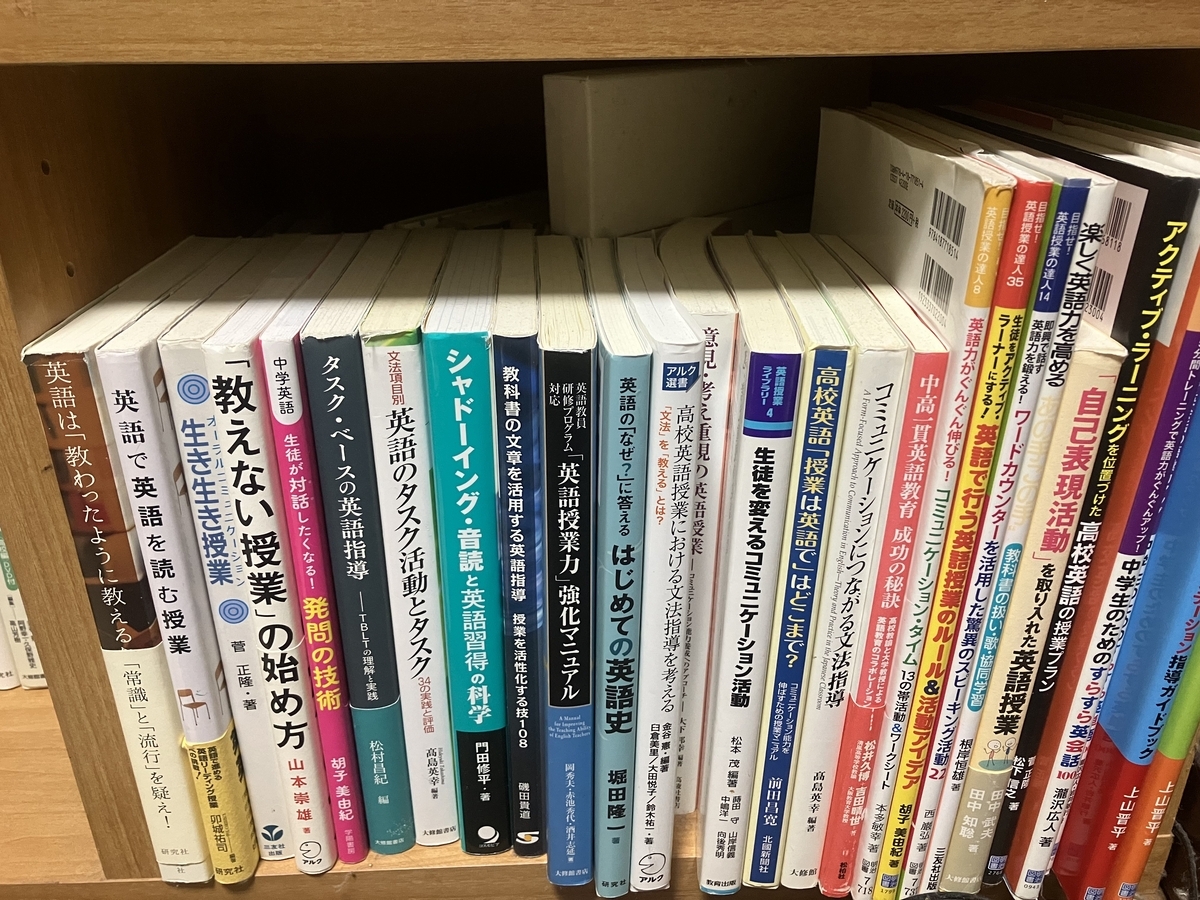

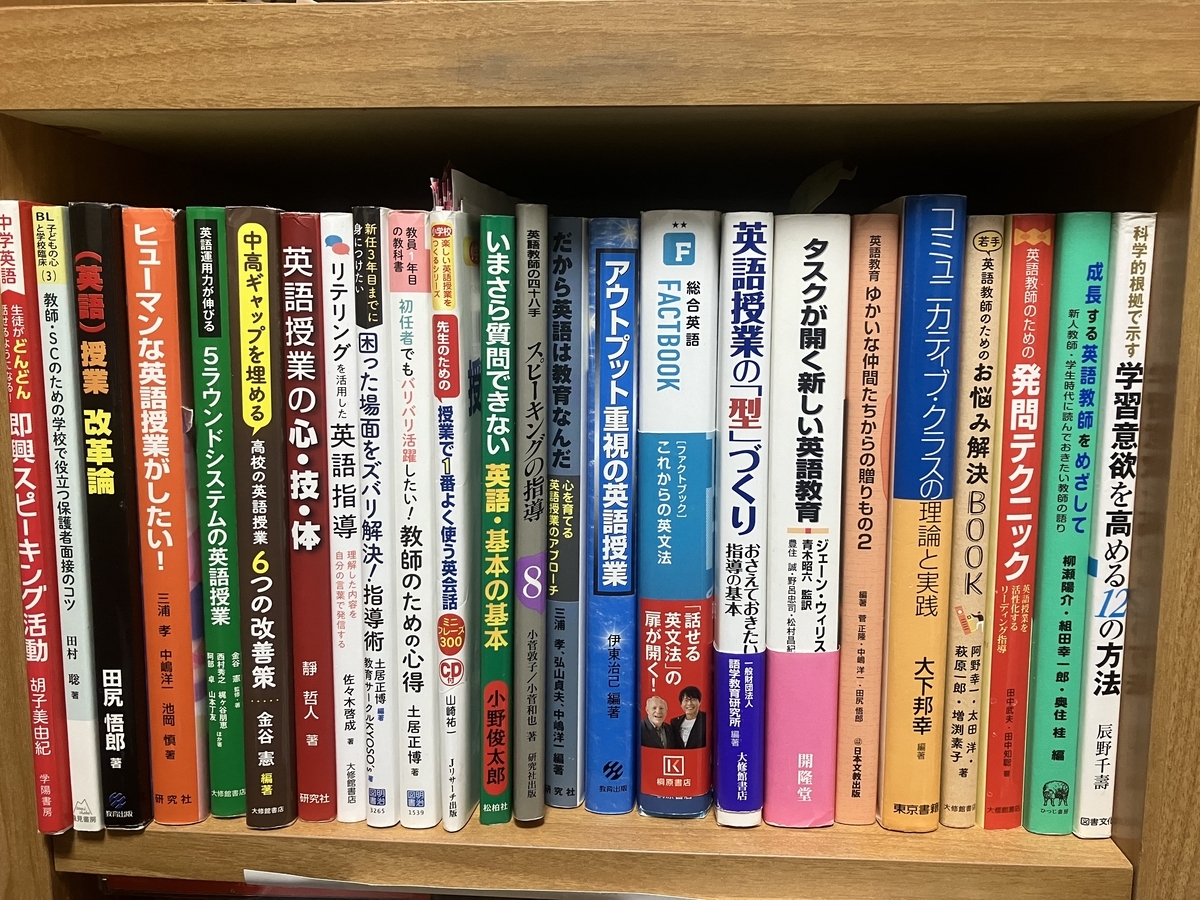

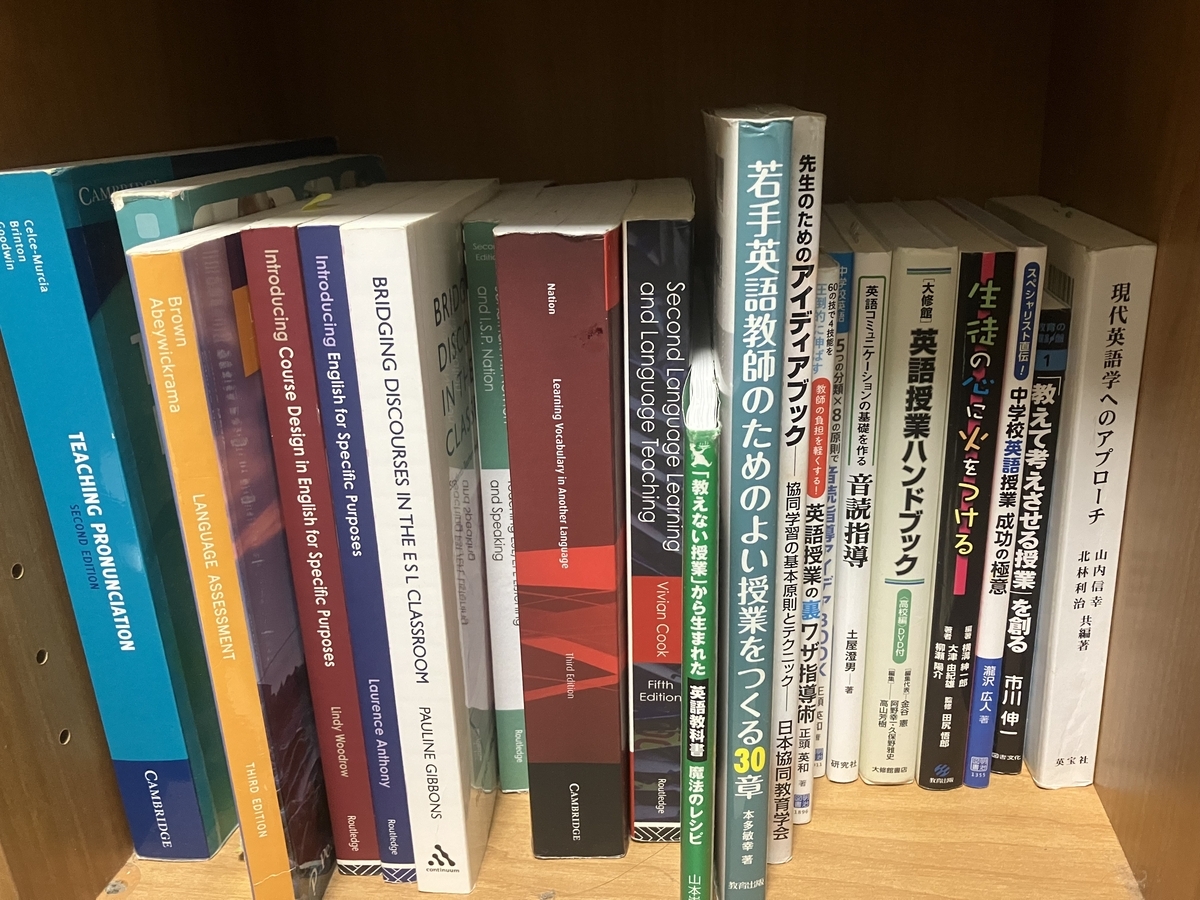

卒業後も、英語教育についての本は100冊以上は読みました!!

これらは、今まで読んできた本のほんの一部です!

経験は全然ないですが、少しの知識と大きなやる気はあるつもりです!!!

今日は、最近英語授業で悩んでいた私を救った3冊の英語教育本をご紹介いたします!!

(よくオススメ70選などの記事を見ますが、書いている方はどこまでオススメしているのでしょうか…笑)

今回ご紹介する3冊の本に共通するキーワードは、「学習指導要領」です!!

「学習指導要領を読んでも、じゃあ実際どうやって、授業・評価をしたらいいのよ!」

と悩んでいる先生方におすすめです!!

- Presentation(提示) 新出語彙や文法を明示的に説明する

- Practice(練習) 正確さに焦点を当てた練習をする

- Production(使用)より自発的に言語を使用し、意味に焦点を当てた言語使用

4泊5日 フィリピン(セブ)完璧プラン! (Part 2)

こんにちは!Clever Appleです!!

今回は、私とパートナーが実際に行ったフィリピン(セブ)の4泊5日旅行プランの3日目についてです!!

1.2日目についてはこちらの記事をご覧ください!!

さて、3日目の朝も「シェラトン・セブ・マクタン・リゾート」でごちそうタイムです!!(ちなみに3日目のテーマは「爆食」です!笑)

パンケーキ・フレンチトーストコーナーに、

ベトナム?コーナーもあります!!

2日目は嗜好を変えて、フォーやちまきをいただきます!!

この朝ごはんは何回食べてもテンションが上がるのですが、ここで調子に乗ったのが間違いだったのです。

3日目はビュッフェを終え、部屋やプールでゆっくり過ごし、最終チェックアウトの12:00に次のホテルへ向かいます!!

3日目からのホテルはシェラトンからウーバーで約30分のところにある「フェアフィールドバイマリオット」です!!

綺麗なエントランス…!!

お部屋に行くと、、、

またまたウェルカムスイーツが!!

しかし、朝ビュッフェで満腹の私たちは、ひとまずこれをそっと冷蔵庫の中へ…笑

肝心のお部屋も、シェラトンほどの派手さはないですが、とっても綺麗です!!

私がホテル選びで大切にしている、「スーツケースをきちんと開けるスペースがあるポイント」もクリアしています!!笑

お風呂もいい感じ!!

3日目はセブ在住の私の友人がホテルまで車で迎えにきてくれました!

友人のパートナーとダブルドライブデートです!!

私のセブの友人とは久しぶりに話すのですが、しばらく英語で話していない私はちゃんと聞き取れるか不安でした…

が…

ちゃんと楽しくお話できました!!

その友人はオンラインで英語の先生をやっていたこともあり、とても分かりやすいです!

それに最近思うのは、日本語でも年上の方や性格が合わない方とはお話しするときに気を使いますが、年齢が近いと言語は違えど、共感できる部分がたくさんあり、話していて楽しいなあと思います!(ちなみに友人は私の1つ下です!)

これはオーストラリアに留学した際にも感じたのですが、

「海外の言語が違う同世代」よりも「日本の職種が違う別の世代」

の方があるかに壁というか、分かりあえることが少ないのかなあと思ったりします笑

ドライブ中は、「日本とフィリピンの結婚式の違い」や「お互いの文化の気になっていること」を質問しあったりしましたよー笑

交通量はとても多く、渋滞にも捕まってしまいまいしたが、これは満腹だった私たちにとって好都合です!!

友人オススメのランチスポットへと向かいます!

ランチは、"Pungko-Pungko sa Fuente"というローカルなレストランです!

このポンゴポンゴというのはセブアーノで「しゃがむ」という意味らしく、それにちなんでいるのかは分かりませんが、軽食をとる場所のようなところです!!

ここでは、様々な種類のフライを食べていきます!

カニや豚の皮、豚のホルモンや春巻き、ソーセージなどがあり、友人が私たちのお皿にもおすすめを入れてくれました!

どれもサクサクで美味しかったのですが、特に好きだったのが、ホルモンと豚の皮です!

ホルモンは食べたことのない食感で、豚の皮はパリパリで非常に美味しかったです!

ちなみに、料金体系が分からないので、友人に「これは食べ放題的なやつなの?」と聞くと、

「いや、そうじゃなくて、食べた個数を申し出る自己申告制だよ!」

と言っており、なんだか日本にはあまり見ない制度だなあと驚きました!

(ちなみに、ここで「まだまだ色々食べに行くところがあるから、食べ過ぎないでね!」と釘を刺されました笑)

自分たちではまず見つけられなかった穴場レストラン、やっぱり地元の方のおすすめグルメは間違いないし、興味深いですね!!

さて、次に向かったのは、スイーツ屋さんです!

最近新しく出来た、韓国風なクロワッサン屋さんに行ってまいりました!!

(ちなみにフィリピンでも韓国文化は若い女性を中心に大人気だそう!)

美味しそうなペイストリーがたくさん!!

ここのおすすめはクロワッサンだそうです!

私たちはチョコレートのクロワッサンと、シャインマスカットのクロワッサンを注文!!

皮がサクサクで、甘味も程よく、美味しいです!!

ただ、写真で伝わるかは分かりませんが、とにかく大きい!!笑

私の手の2つ分くらいあります!笑

そこで1つをパートナーと分け、シャインマスカットの方はテイクアウトすることに!

可愛い箱に入れてもらいました!

ここで思い出に1枚パシャリ!!

ちなみに、このお店は、MERCIというお店です!

(私は大学生の時にフランス語を勉強したので、少し分かります。誰でもわかるか。)

さて、この段階で、食べきれずにドデカクロワッサンを1つテイクアウトしているわけですが、夜ご飯は是非とも美味しいものを食べたいもの!!

なんといっても今日のテーマは「爆食」です!!

夜ご飯は、友人が色々勧めてくれたレストランの中から、パエリアレストランを選びました!(だってフィリピンのスペイン料理美味しそうじゃないですか!!

レストランに行くまでにたくさん話して、できるだけカロリーを消費します笑

ディナーの予約時間までにまだゆとりがあるため、コーヒーを飲むことに!(コーヒーは別腹です!)

向かったのは、Tightrope Coffeeというカフェです!!

私はコーヒーは最近飲めるようになったのですが(あの酸味が苦手でした。深煎りは美味しいと思います!!)、ここのコーヒーはクリーミーでとても美味しい!!

可愛いペガサスちゃんも描いてもらいましたよ!!

夜ご飯までにはまだ時間があるので、次は地元のスーパーでお土産を買います!!

家族や友人ややっぱりお菓子が喜ぶかな!と思い、友人におすすめのお菓子を聞いて買っていきます!!

海外のスーパーはやはりテンションがあがるのですが、いかんせん、どのお菓子が美味しいのか分からない…笑

やっぱりどの国の人もスーパーに売っているお菓子はある程度いろいろ食べたことがあるのが、おススメスナックをどんどん私の買い物かごに入れてくれます!笑笑

おすすめのお菓子は次の記事でお話ししますね!!

さてさて、買い物も済んだところで、結構お腹いっぱいのまま向かったのは、"Gprliz Tapas Y Vinos Spanish Restaurant"です!!

周りのお客さんも少し大人な雰囲気で少し緊張します…!笑

ここで私たちが注文したのは、サラダとアヒージョ、そして魚介のパエリアです!!

(友人のオススメで、コロッケも頼みました!)

友人も食べることが大好きなので、もちろんどれも外しませんよー!!

そしていよいよ来ました!パエリアです!!

魚介のうま味が本当に濃く、間違いなく過去一パエリアでした!!

具材も多く、おこげみたいな部分が香ばしくてたまりません!!

ただ1つだけ、「めっちゃ空腹時に食べたかった!!泣」

もちろん4人を以てしても食べきることはできませんでした…(満腹じゃなければもっと食べたかった…泣)

ただ、セブのいいところは

「余ったら持ち帰ることができるところ!」

だと思います!

そういった文化があるのか、みなさん残ったら店員さんに頼んでよくテイクアウトしているらしいです!

フードロスもなくなるし、お腹が空いている時にも食べられるし、料理の手間もなくなるしとてもいい慣習だと思うのですが…(日本でも是非導入していただきたい…!)

私たちは、ホテルのデザートもドデカクロワッサンもあるので、パエリアは友人たちに持って帰ってもらうことに!

さて、ディナーが終わり、名残惜しくも友人たちと別れの時が…

でも悲しくはありません、「今度日本に遊びに行くから!」と言ってくれたからです!!

実際に去年の秋、日本に来てくれて、ダブルデートをしましたよ!!笑

やっぱりチャットやSNSでつながることはできても、実際に会うと2500倍くらい楽しいなと思った1日でした!!

友人には感謝でいっぱいです!!いつか全世界に友達を作ってみたいなと思います!!

セブで爆食する際にこの記事が参考になれば幸いです!笑

4,5日目のことも書きたかったのですが、長くなってしまったので、今日はこのへんで!

次回はいよいよ「オスロブでダイビング」です!!

最後までお読みいただきありがとうございました!!

楽しい3連休を!!!

4泊5日 フィリピン(セブ)完璧プラン!(Part 1)

みなさんこんにちは!Clever Appleです!!

私は去年の8月にフィリピンのセブに4泊5日で行ってきたのですが、今日はセブのおすすめスポットについてご紹介したいと思います!!

上の画像は、「オスロブ」というジンベエザメが有名なダイビングスポットで撮った写真です!

後ほど詳しくご説明させていただきます!!

さて、今回の旅のテーマは「癒し」です!

私も若いころは、「限られた時間の中で行けるだけ色んなところに行こう!」

という旅行スタイルでしたが、今回は、

「ゆっくり落ち着いた時間をたっぷりとった、癒し旅」です!!

癒されるために旅に行くのに、日本に帰ってきたら

「長旅で疲れた…」

というのは本末転倒ですよね!!

仕事も始まり、社会人になった今は、

「大人の余裕♡」

を発揮する必要があると思います。

さて早速1日目の旅程を見ていきましょう!!

9:00 成田空港出発

13:00 マクタン・セブ国際空港に到着

セブまでは成田から飛行機で約4時間!

意外とあっという間です!!(飛行機代は2人往復で約16万円でした!)

飛行機でガイドブックを見ていたら、すぐに空港に到着しました!

私はフィリピンはとても暑いイメージがあったのですが、驚いたことは

「日本のほうが全然暑いじゃん!!」

ということです!!!

なんというか気温もそうなのですが、湿度がそれほどでもない!!

木などの自然が多いことも関係しているのでしょうか。

日本の真夏は外にいたら何もしなくても汗をダラダラかいてきますが、フィリピンはそんなこともなくとっても快適でした!!

さて、空港からホテルまではタクシーで15分ほどでした!

ウーバーがなかなか捕まらなかったので、今回はタクシー移動です!

タクシー内から1枚パシャリ!

海外の道というかお店というか、英語の看板などを見るとやはりテンションが上がりますね!!

空港→ホテルの道は海外に来た感があり、いつもワクワクです!!

今回のホテルは「シェラトン・セブ・マクタン・リゾート」です!!

ホテルのスタッフの方に1枚撮ってもらいました!!

結構高いホテルらしいのですが、パートナーのクレカの特典だかなんだかで安く泊まれました!!(さすが「自称ホテル探しの達人」ですね!!)

今回の旅は、「8年記念旅行+プレ新婚旅行」的なものだったのですが、部屋に行くと、、、

タオルの白鳥が!!

素敵な演出でお出迎えです!!

カーテンの間からのぞくビーチもとっても綺麗です!!!

さらに…!!

ハッピー・ハネムーンのプレゼントまで!!

海外のケーキはとても甘いイメージがあったのですが、このケーキは甘さ控えめでとってもリッチな味わいでした!!

お昼過ぎでお腹がペコペコだったので、2人で美味しくいただきました!!

さて、ホテルに荷物を置いたらまずは腹ごしらえです!

1日目はあまり出かけず、ゆっくりしようと考えていた私たちのランチは1択です!

それは「Jollibee」です!!

シンガポールでは食べたことがあったのですが、本場のジョリビーのフライドチキンは今回初めて!!

ワクワクしながらウーバーで近くのジョリビーへ向かいます!!

14:30にジョリビーに到着!!

注文して結構待ちましたが、ついにお目当てが到着!!

私は、スパイシーチキンとずっと食べてみたかった「甘い」とウワサのスパゲッティを注文!

パートナーは普通のチキンとよく分からない白い麺を注文!!

(パートナーは「自称:食に興味のない人」らしいのですが、こういう時は変なチャレンジ精神を発揮するので謎です。)

私の注文したスパイシーチキンは思ったよりかなり辛い!!

注文する人は要注意です!!

でも付属のグレイビーソースを付けて食べるとあら美味しい!!(まだ辛いですが…笑)

ジョリビーはこのグレイビーソースが美味しいんだよなあ!(画像では隠れてしまっています…)

個人的にはKFCより好きかも!!

そして肝心のスパゲッティは…!!!

まあまあでした笑笑

そして意外なダークホースが、パートナーが頼んだ謎の白い麺!!(名前を忘れてしまいました…すみません…)

これが意外とめちゃ美味しい!!

今度行くときはまた食べようと心に決めました。

腹ごしらえが済んだら、私たちは今回のテーマの「癒し」を要求します(グーグル翻訳みたいな日本語ですね)。

実はガイドブックで気になっていた、"Prana Spa"をチェックインの待ち時間に予約しておきました!!

このスパなのですが、マクタン島(今回のホテルのある場所)内には、送迎サービスがあるということで、連絡をとり、ジョリビーからスパまで車で送ってもらいました!!(なんと贅沢な!!)

そして16:00にスパに到着!!

大きな門が開くと、ボタニカル(使い方あってるのかな)な光景が広がります!!

そして、奥にあるヴィラ的な建物に案内されます。

建物内はこんな感じ!!

アロマの良い香りが広がります!!

そしてポットに入った温かいお茶のサービスまで!

美味しくいただきます。

今回は気になっていた、「ヒロットマッサージ」(70分)を体験!!

値段は5500円程度で、めちゃくちゃ安い!!

日本で同じマッサージを受けるとなると、何万円かかかるそうです…

まずはマッサージ用の室内着に着替え、足を良い香りのお湯と花が入った洗面器の中でマッサージしてもらいます。

その後はマッサージ台の上で全身のマッサージです!!

特に気持ちが良かったのが、熱く熱せられたバナナの葉っぱ?のようなものを背中に張り付けるマッサージです。(詳しくはうつぶせになっていたため何が起きていたか分かりません…)

どうやらこれがヒロットマッサージらしいです!!

30分程度のマッサージだと、

「気持ちよかったけどもう終わりかあ…!」

と思いますが、この70分のコースは

「気持ちいマッサージ受けたあ!!」

という満足感がありました!!

何よりもいいのが、カップルでも一緒にマッサージを受けられるところです!

ここは「癒し」を求める方にとって本当にオススメです!!

マッサージを終え、すっかり暗くなった私たちはホテルに帰ります!(これもスパの送迎付き!!)

夜ご飯まではまだ少し時間があるので、ホテルでゆったり過ごします。

ホテルではアフタヌーンティー?のサービスがついていたので、白ワインを注文!

ワインはよく冷えていて、小さなサンドイッチやフィンガーフードとよく合います!

これで結構お腹がいっぱいになりました…笑

この後、少しホテルを散策し、、、

1日目はゆっくり過ごしたい私たちは、ホテルにあるレストランでディナーです!

上の写真の右奥、洞窟のようなレストランにやってきました!

雰囲気はクラブみたい…笑

中はこんな感じ!!

ここでは、フィリピンの地元ビールとご飯を注文しました!

ご飯はずっと食べてみたかったアドボ(酢や醤油でお肉を煮込んだもの)やブッラータチーズのサラダを中心に食べたいものを色々と選びました!

(海外旅行中はどうしても野菜不足になってしまいます…)

アドボはカリカリジューシー! ブッラータチーズはとろとろで非常に美味でした!

(ブッラータチーズって変な名前!笑)

1つひとつがボリューミーだったので、あまり種類は頼めませんでした…笑

満腹で大満足の私たちは少しビーチを散策!

夜景も綺麗です!!!

これにて1日目は終了です!!

目標ののんびり癒し旅はとりあえず達成できたのではないでしょうか!!

さてさて、2日目もダラダラ過ごしますよー!!

2日目のメインはホテルのビーチでのんびりです!!

まずは腹ごしらえから!

朝食はホテルのビュッフェです!!

かわいいカカオゾーン

中華ゾーンに

パンゾーン!

でも一番嬉しいのは、フィリピンゾーンと、

デザートゾーン!!!

パートナーも私もパッションフルーツやマンゴーが大好きなのですが、ここで驚いたのは、ドラゴンフルーツの甘さです!!

日本のドラゴンフルーツはそんなに甘くなく、あまり好きではなかったのですが、ここのドラゴンフルーツはとても甘くてジューシー!

たくさん食べてしまいました…笑

野菜を中心にもりもり食べましたー!!

写真は載せていませんが、私は韓国料理もたくさん食べました!(キムチスープが辛いけど美味しい!!)

ちなみに日本ゾーンはありませんでした…泣

さて、朝食の後は、ビーチでリラックスタイムです!!

ビーチにはパラソルが置いてあったので、場所を確保し…

海やプールでたくさん泳ぎましたよ!!(私はずっと水泳部でした。)

プールではバレーやバスケもできます!!

砂のお城が飾ってあったり、、、

お昼はジュースやピザを食べちゃったりして!(デブ活です!)

太陽の周りには虹も出ていました!!

午後にはビンゴ大会があったり…(私たちは当たりませんでしたが、割引券などが景品なようです!)

午後にはアイスの無料サービスも!!

至れり尽くせりです!!(午後はジムに行ったり、チェスをして頭を使ったから、ゼロカロリーなはず…)

ホテルでたくさん遊んだ後、夜を締めくくるのは、シーフードディナー!!

ガイドブックで行きたいなと思った、「オイスターベイ」というレストランにウーバーで行きますよ!!

看板もおしゃれです!!

テラス席も素敵でしたが、虫が多そうだったので、室内で!!

貝殻のシャンデリアが圧巻です…!!!!

肝心の料理は…

ちっちゃいカニは隣の外国人観光客が食べていておいしそうだったので追加注文しました笑笑

カニはとっても肉厚で、濃厚なソースと合います!(このソースがまた美味しいんだ!!)

ニンニク注意報です!!

全体的に味が濃い目なので、お酒も進みますね!!

2日目もお腹いっぱいでホテルに帰宅です!!

リラックス旅のコツは、「早めに帰ってゆっくりし、早めに寝ること」です!!

今回はあまり観光名所的なところは回っていません!笑

今回の旅程はフィリピンの友人と『地球の歩き方 リゾートスタイル セブ&ボラカイ』を参考に作成しました!

長くなりそうなので、今回は1&2日目で区切らせていただきます!!

3日目以降もお楽しみに!!

最後までお読みいただき、ありがとうございました!!

それでは今日はこのへんで!良い年始をお過ごしください!!!

2024年を振り返って&2025年もどうぞよろしくお願いいたします。

みなさん、こんにちは!Clever Appleです!!

新年あけましておめでとうございます。

とても乾燥した日が続きますが、みなさん元気にお過ごしでしょうか。

私は久しぶりの記事を書いていますが、とても元気です。元気もりもりです。

今日は2024年の振り返りをダラダラ書いていこうと思います!!

上の画像は、去年の夏に行った、「メイキングオブハリーポッター」のスリザリンの部屋です。

蛇年にちなもうとしたのですが、あいにく蛇の画像がなかったので思い出に…笑

「メイキングオブハリーポッター」は初めて訪れたのですが、私は既に全作を映画で予習済みでした(映画なのでにわかですが、原作は今頑張って読んでいます…)。

パートナーと行ったのですが、パートナーはハリーポッターシリーズを観たことがなく、この日のために全作をネットフリックスで予習していました。

施設内で相手が「これ可愛い!」とか「これかっこいい!」と言っていたのですが、その時に私が周りの人に聞こえる声で、

「でもさ、○○(パートナーの名前)はハリーポッター観たことないじゃん!?」

とふざけて言っていたら、

「ちゃんと予習したし…!」

とか何とか言ってすねていました笑(ごめんなさいね…笑)

話がだいぶ脱線しました…💦

2024年を振り返ってみると記事を2つしか書けていませんね…

(忙しかったことは理由にならないとして…)

2023年の年越しは、「年越し酸辣湯麵」を食べたようですが、去年はきちんと家族が作ってくれた「年越しそば」を食べましたよ!笑

2024年は色々あった年でした…

順番に見ていきましょう!

①婚約しました!!

去年の1月に実は婚約していました!

パートナーとは、スキューバダイビング関係で知り合ったこともあり、沖縄の宮古島でのプロポーズでした。

パートナーとはもうすぐ約9年の付き合いになるのでやっとかという感じですね…笑

去年は初めて友人の結婚式に参加したのですが、なんだかとても感慨深かったです。

個人的には私は結婚式が大好きで、美味しいご飯もいただけるし、懐かしい友人や先輩・後輩とも楽しく話せるので、毎日結婚式でもいいくらいです!(お金があれば…)

それからは友人の結婚ラッシュで、その後2度他の友人の結婚式にも招待していただきました!

私は現在27で、この歳は結婚ラッシュになると聞いていたのですが、本当なのですね笑

私たちは、今年入籍と結婚式を行うので、現在絶賛準備中でございます笑

前撮りや両家挨拶、招待状や動画作成などやることは盛りだくさんです…笑

式は来ていただける方に楽しんでいただけたらいいなあ…

②同棲が始まりました!

①にも関わる内容なのですが、ついに実家を出て、パートナーと同棲を始めました!

今までは実家から、1時間30分ほどかけて職場まで通勤していました…

ですが、今はなんと驚異の15分!(ドアトウドアでです!)

睡眠時間も増えました!!

今までは通勤時間にネットフリックスを見ていたのですが、今は見る時間があまりない…(嬉しい悩みです)

実家から通勤していた時は、

「通勤はきつく、耐え忍ぶものであり、人に課せられた運命なのだ」

と思っていましたが、今は楽すぎて逆に罪悪感を抱いてしまいます。

引っ越しをして今はまだまだバタバタしてしますが、引っ越しもそういう人生イベントとして楽しめています。(ずっと欲しかったスタンディングデスクやイスが買えた!!)

私の住むところの条件は

①近くに散歩できる大きな公園があること

②コンロの数が多く、料理しやすいキッチン

だったのですが、どちらもクリアした最高のおうちを見つけることができました!!

そして何より、同僚に年末年始の予定を聞かれた際に、

「実家でゆっくりしようかなと思っています。」

とドヤ顔で言える!!

ジッカという言葉をずっと使ってみたかった…

別の話になりますが、「出張」というものにも憧れがありました。

教員になって、初めて出張に行く際も、職員室で

「出張行ってきます!!」

というのがめちゃめちゃ気持ちよかった…

みなさんは社会人になって使いたかった言葉や、やってみたかったことはありませんでしたか?笑

③初フィリピン!

8月の夏休みには初めてのフィリピン旅行に行ってきました!!

メインの目的は、私の友人に会いに行くことと、スキューバダイビングでジンベエザメを見ることだったのですが、控えめに言って最高でした!

自称「ホテル探しの名人」のパートナーも持っている力を遺憾なく発揮し、とても良いホテルを見つけてくれました!(感謝です。)

私たちの旅プランはまた記事にしようと思っているので、お楽しみに!!

④初研究授業!

公立の高校は強制的に研究授業を行うようですが、私立の高校は異なり、私は2年目にして初めて外部の先生方をお招きして研究授業を行いました!!

初めての試みで心臓が飛び出るほど緊張しましたが、生徒の助けもあり、なんとか無事終わりました…

研究授業はずっとしてみたかったのですが、なぜかやりたい先生方は多くなく、敬遠されがちだそうです…(確かに準備のことと緊張や不安を考えたらそうかもしれない…)

でも研究授業のプレッシャーを乗り越えること、他の先生方からのフィードバックはやはり普段の授業だけでは得ることができないと感じました。

これはまだ1度しか研究授業を経験していない私の意見ですが、

1回の研究授業で、「通常授業の100回分」

くらい学ぶことがあったと思います。

個人的には「こんな貴重で成長できる機会、みすみす逃してなるものか!」

と思っているのですが、どうでしょう笑

2023年、「教員としてかなり色々分かったな」と感じた年でしたが、まだまだでした…

2024年は2023年以上に新しいことにチャレンジできた年だったと思います。

2025年はきっともっと色々新しいことに挑戦する年になるのかなあ(あまり想像が付きませんが…笑)

授業を頑張ってやっていると、きっと誰かが見てくれていているのかなと思います。

そして、自分には見えていない力が働き、あるべくしてたくさんの機会が与えられるのだなと思うと周りの方たちには感謝の気持ちでいっぱいです。

2025年も周りの人、出会った人に感謝を忘れず、初心を忘れず、謙虚さを忘れず、頑張ろうと思います!!

最後までお読みいただきありがとうございました!

2024年も大変お世話になりました!2025年もどうぞよろしくお願いいたします!

みなさんにとって良い1年となりますように!

それでは今日はこのへんで!!

教員になって1年4か月が経ちました!!

こんにちは!Clever Appleです!!

みなさん、お久しぶりです!

「教員になって1年が経ちました。」というタイトルで記事を書きたかったのですが、気づかないうちに、夏休みが終わってしまいました。

みなさんは夏休みはいかがお過ごしでしょうか。

私はセブ島に遊びに行ったり、バーベキューをしたり、友人の結婚式に行ったり、ディズニーに行ったり、研修に行ったり、普段なかなか会えない人たちに会ったり、とても充実した夏休みでした!!

セブ島のおススメスポットなどはまた記事にできたらと考えていますので、お楽しみに!!

タイトルにもあるように、私が高校の英語教員になって1年と4か月(中途半端ですね…)が経ちましたので、感じたことをダラダラ書いていきたいと思います。

英語教員を目指している方や、現役の教員の方、教育に興味がある方などの参考になれば幸いです!

ちなみに上の写真は、最近近くの公園で撮ったカタツムリの写真です。

可愛いですね。

最近はカタツムリをあまり見なくなってしまいました…(ナメクジはそこらじゅうにいるのに)

小さい頃は、カタツムリの目を突っついて遊んでいたのですが、今思うとひどい子どもですね…笑

教員なって4か月と8か月目に感じたことについては、こちらの記事をご覧ください!!

さて、新年度になって最も大きく変わった点は、なんといっても「学校外の人たちの交流が増えた」ということです。

去年は、私立の高校ということもあり、学校内で先輩の授業を観に行って学んだり、週末にある研修に片っ端から申し込んで、どんどん参加していくというようなことをしていました。

一方今年はもちろん研修も参加していますが、去年よりは少し少ない…

というのも、去年は何が分からないのかが分からなかったため、

「とりあえず、全部参加しとけばなんとかなるだろう」

といった心持でした。

ところが、年月が流れ、

「自分で既に分かっていることともっと知りたいこと」

が分かってきたのです!

英語教育についての本もそうですが、知っている内容が増えたことによって、

「あ、ここはもう知っているから飛ばしちゃおう」

ということが増えてきました。

話が少しズレましたが、今年は、

・英語のイベントによる他校の先生との交流

・他校の先生方との英語グループでの交流

・自身の授業についての発表

・研究授業

など、去年に比べ、アウトプットの機会が格段に増えました!

私は去年は教員2年目からこんなにアウトプットがあるとは想像していなかったのですが…

これらのアウトプットの良いなと感じたことは、

「他の先生からフィードバックを頂けること」

です。

普段の授業の中で、他の先生が見に来てくれることもあるのですが、みなさんお忙しいため、なかなか「是非見に来てください」と頼むのが億劫になってしまいます…

ですが、上記のアウトプットの機会では他校の目線から自分では気が付かなかったフィードバックを得ることができるので、とてもありがたいと思っています。

長々書いていますが、言いたいことは、

「頑張っていると見てくれている人がいる」

ということです。

これらの機会は、自分でやってみようと申し込んだのではなく、先輩の先生方から

「Clever Appleさん、こんなのがあるんだけど、参加してみない?」

と声をかけられたものです。

本来は自分で進んで申し込みやってみるべきだと思うので、自分はただ単に

「運が良かった」

と思っていたのですが…

最近、よく相談に乗ってくださる先生がおっしゃられたのは、

「他にもそういうことをやる候補の人がいる中で、Clever Appleさんを選んだのはきっと、いつも一生懸命学ぼうとしているから、やってほしいと思ったんだよ」

とのことでした。

とても嬉しかったです。

「功は焦らなくても良い。自分に実力がありさえすれば、運は必ず回って来る。」

というのは、田中角栄さんの名言らしいのですが、

自分の解釈で理解すると

「自分が頑張っていれば、色んな人の目に留まり、それにより成功の機会が与えられる」といった感じでしょうか。

私は働き始める前は、「社会人になったら行きたくない飲み会とかあるのかな。どうやって断ろうかな。」

とか思ったりしていました笑

でも今は、上司の立場になって考えることができます。

上司からしたら後輩とご飯や飲み会に行っても、お金も多く払わなきゃいけないし、学ぶこともほとんどないし、メリットはほぼないのだと思います。(後輩のメンタルのサポートなど会社全体にとってはメリットになるのかもしれませんが)

だから貴重な時間を割いてまで、一緒に話してくれたり、自分でやったほうが成長になるようなことを後輩に任せてくれる先輩の存在はとても大きいと思ったのです。

だからこそ、そのような発表の機会や交流の機会が与えられた時には、

「少しでも自分が学んできたことが、他の先生の役にも立ち、日本の英語教育が良くなればいいな」と思ってやります。

最近自己承認欲求のようなものを馬鹿にしたりする人がいますが(私も昔は冷ややかに見ていました…笑)、結局は自分の満足に加え、誰かに認めてもらう必要もあるのではないかと思っています(教育や授業は特に)。

生徒が人とのかかわりの中で成長していくように、教員も人とのかかわりの中でしか成長できない部分も確かにあり、色んな人(他の教員、生徒、保護者など)に認められてこそ一人前の教員になれるのかなと思いました。

良くまとまっていないことをダラダラと書いてしまいましたが、私は今も教員を辞めたいと思ったことは一度もなくとても楽しんでいます!!

教員になりたい人が減っているのはとても残念なことですが、最近思ったこととして、英語の教員は、

・人がやりたくないことや誰でもできる仕事をやることでお金がもらえる仕事ではないこと。

・「英語」という教科の中で、自分が伝えたいメッセージや生徒に考えさせたいことを自由に決められるという点で、自ら学んだことを直接的・間接的に活かすことができる。

というのがやっぱりやりがいだなあと感じています。

この記事を読んで少しでも英語教育に興味を持つ人が増えたら嬉しいです!!

次回はセブ島のおススメプランを書けたらと思います!(あくまで予定ですが…)

それでは今日はこの辺で!!

楽しい英語学習を!!

英語教員採用が決まったらするべきこと

こんにちは!Clever Appleです!!

新年明け、ばたばたしていてかなり久しぶりの投稿となってしまいました…

春から学校で勤務される新任の先生方は、期待に胸を膨らませていることと思います!

あと1か月ほどで教員生活の始まりですね!!

でも、「4月までまだ時間もあるし、教員は忙しいと聞くし、今のうちにできることがあればしておきたいな」と思う方もいるかもしれません。

そこで、今年最初は「英語教員採用が決まったらすべきこと」について書いていこうと思います!!

それではさっそく見ていきましょう!!